「未公開株」投資の規制緩和―業界の要望反映 詐欺被害拡大も

2025年3月7日

【赤旗日曜版】3月9/16合併号 「未公開株」投資の規制緩和―業界の要望反映 詐欺被害拡大も

近年、「未公開株」と呼ばれるものが身近な投資先にされようとしています。

企業が発行する株式を証券取引所で売買できるようにすることを上場といいます。未公開株は将来的な上場をっめざす株式です。上場した企業は情報開示が義務づけられ、株式の売買価格も公表されます。一方、未公開株の情報開示は限定され、価格の評価が難しいのが特徴です。投資詐欺への悪用もあります。

政府が支援を強めている「スタートアップ」も未公開株を発行して資金調達することがあります。「スタートアップ」に定義はなく、一般的には、革新的な技術やビジネスモデルで事業拡大を進める創業間もない企業です。

岸田文雄前政権は2022年11月、「スタートアップ育成5カ年計画」と「資産所得倍増プラン」を公表しました。「プラン」は、預貯金をリスクのある投資に誘導する「貯蓄から投資」政策の一環です。ばく大な手数料収入などを狙う金融業界の要望が色濃く反映されています。未公開株への投資を促すため、規制緩和を進める方針で、石破茂政権も引き継いでいます。

証券会社が未公開株を勧誘できるのは、「プロ投資家」(純資産3億円以上などの条件)だけでした。しかし22年4月の内閣府令改定で、年間所得1千万円以上で一定の金融知識・経験があると金融業者が判断すれば、一般投資家でも「プロ投資家」になれるとされました。欧米と比べてもプ口投資家の基準は緩くなっています。

昨年2月には投資信託協会の自主規制規則の改定により、投資信託の中に未公開株を組み入れられるようになりました(純資産の15%が上限)。投資経験のない個人の投資も可能となり、さらにNISA (小額投資非課税制度)の対象となる投資信託の販売も始まりました。

昨年の通常国会では、未公開株を勧誘できる証券会社の要件を緩和する金融関連法の改定もされました。プロしか投資できなかった評価の難しい金融商品が、一気に国民に身近になっています。

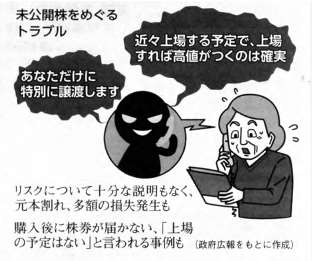

未公開株は、「値上がり確実」「あなただけに特別に譲渡します」といった詐欺的な勧誘によるものを含め、多額の損失を被る被害が多いのが特徴です。高齢者を中心に被害が広がる中、日本弁護士連合会は10年、未公開株勧誘への規制を提言しました。不正と詐欺の温床となっている訪問と電話による販売について、顧客からの要望なく業者が勧誘することを禁じる制度(不招請勧誘禁止)の未公開株への適用を求めましたが、政府は拒んでいます。

未公開株被害はピーク時より減少していますが、一昨年に被害者が1万5千人以上被害額107億円にのぼる近年最大の未公開株詐欺も起きています。昨年の通常国会での金融関連法改定案の審議で、日本共産党の小池晃書記局長は被害実態も示しつつ未公開株の不招請勧誘禁止の適用を求め、簡緩和を進める法案に反対しました。

スタートアップを含めた中小企業への支援策は必要です。一方、業界利益のために、国民の資産を危険にさらす規制緩和は許されません。

丸井龍平(まるい.りゅうへい 日本共産党国会議員団事務局)

消費税をなくす全国の会

消費税をなくす全国の会