なぜ「議員定数削減」Q&A―民意を切り捨て

2025年11月3日

【しんぶん赤旗】11月3日なぜ「議員定数削減」Q&A―民意を切り捨て

自維連立政権が今国会での成立をめざす「衆院議員定数の削減」は、議会制民主主義の根幹に関わる問題であり、国民の民意を切り捨てる暴挙です。国会での本格論戦が始まるのを前に、自維政権の狙いと議員定数削減の問題点をQ&A方式で解説します。

■偽の改革の旗

Q なぜ突然「議員定数削減」が浮上してきた?

A 自民党と日本維新の会の連立協議では、自民党の派閥裏金事件を受けた「政治改革」が大きな焦点となりました。「政治とカネ」を巡る問題は、自民党が国民の信頼を失った最大の要因であり、公明党もこの問題を理由に26年間続いてきた連立を離脱しました。

維新はこれまで「政治改革」として企業・団体献金の禁止を主張してきましたが、連立協議の中で、自民党が応じないとみるやすぐさま棚上げにしました。そこで、維新が突如、連立の「絶対条件」として持ち出してきたのが、今回の議員定数削減です。

つまり、議員定数削減は、自民党との政策的隔たりを隠すための「論点のすり替え」でしかありません。政権入りを優先した党利党略の末に掲げられた“偽の改革の旗印”であり、そこに大義はありません。

Q 国会議員の数は多すぎる?

A 維新の吉村洋文代表(大阪府知事)は「国会議員の定数が多すぎる。議員定数の大幅削減を絶対やるべきだ」(10月17日のフジテレビ番組)と発言していますが、この認識は間違いです。いま衆院の議員定数は465ですが、この数ですら、民意を国政に反映させるうえで不十分です。

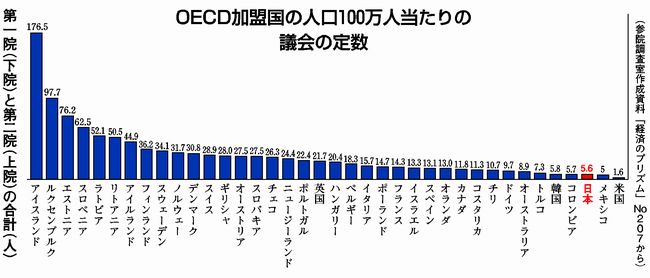

日本の国会議員定数は100万人当たり5・6人と、経済協力開発機構(OECD)加盟国38カ国中36番目の水準です。主要7カ国(G7)の中でも2番目に少なく、イギリスと比べると4分の1程度です。それだけ国民の多様な声が国会に届きにくい状況ということです。

日本国憲法は前文冒頭で「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し…」としています。実態も把握せず、「多すぎるから」と乱暴に削減しようとするのは、国民の参政権からいっても大問題です。

■狙われる比例―政党助成金こそ「むだ」

Q どんな削減が狙われているのか?

A 維新は「衆院議員の定数1割削減」を目標にし、自民党と合意を交わしました。吉村氏は「50人ぐらい削減したい」(10月17日のTBS番組)と、その狙いを語っています。

重大なのは比例代表に狙いを定めていることです。維新の藤田文武共同代表は「比例でバッサリいったらいい」(10月24日の記者会見)と述べています。衆院の465議席のうち289議席は小選挙区、176議席が比例代表で選ばれています。仮に吉村氏がいうように議員定数の1割を削減した場合、比例代表は120台まで削られることになります。

もともと各選挙区で最大得票の候補者1人しか当選できない小選挙区制は、大政党に有利で、議席に結びつかない「死票」の多い制度です。一方、比例代表は、票数に応じて議席を配分するため、民意を正確に反映する仕組みになっています。

2024年の総選挙の結果を見ると、289小選挙区で、「死票」の割合が50%以上となった小選挙区が全体の半数を超す163に及び、「死票」数は全国で約2828万票にのぼっています。比例代表の削減は、こうした小選挙区制が持つゆがみをさらに拡大させ、多様な民意を切り捨てることにつながります。

■金権政治変わらず

Q 「税金のむだ」は解消される?

A 自民党の裏金事件にみる金権体質が政治に対する不信感を生み、国民の中に「国会議員はいい思いをしている」「税金のむだ」ではないかとの不満が広がっています。しかし、吉村氏の言うように、国会議員を50人減らしても、財政支出の削減は年約35億円にとどまります。議員の数を減らしても金権政治が変わるわけではありません。

本気で「税金のむだ」に切り込むのであれば、日本共産党を除く全ての政党が年間総額約315億円を分け合っている政党助成金を廃止するべきです。

本部収入に占める政党助成金の比率(直近2023年分)を見ると、自民は70・5%、維新は77・9%と、運営資金の大半を税金に依存しているのが明瞭です。10月には、今年3回目の政党助成金の支出があり、自民党は31億7133万円、維新は7億7780万円を受け取っています。この最大の“既得権”には一切触れず、民意切り捨ての議員定数削減を進めようなど言語道断です。

また、維新の藤田氏を巡っては、身内への税金還流という重大疑惑を「しんぶん赤旗」日曜版(11月2日号)が報じました。自身の公設第1秘書が代表の会社に約2千万円を支出し、そのうち約94%、約1965万円が、税金を原資とする政党助成金など公金からの支出だったというものです。政党助成金を身内に還流させているような維新に「政治改革」を語る資格はありません。

■「痛み」を押し付け

Q 民意切り捨ての先に狙われるのは?

A 2012年には「身を切る改革」と称して議員定数削減と引き換えに消費税率10%増税が押し付けられました。そのことを想起すべきです。

今回の自維政権の連立合意文書には、医療費4兆円削減や国内総生産(GDP)比2%を超える大軍拡など、国民の生活を破壊するメニューがずらりと並んでいます。維新の松井一郎元代表は、今回の連立合意に含まれている「社会保障改革」でも「痛みを伴う部分が出る」と明言。「痛みを伴っても持続可能な国にしていくため」に「政治家がまず自らの身分にメスを入れて覚悟を示すというのは当然だ」(「産経」電子版10月26日配信)と語っています。

議員定数削減を「取引材料」に、OTC類似薬(市販薬と同等の効果がある処方薬)の保険外しや病床11万床の削減、高齢者の医療費負担増といった「痛み」を国民に押し付ける狙いをあけすけに語っています。

一方で、議員定数削減は幅広い政党から批判、疑問の声が出されており、自民党内からも公然と反対を表明する声があがっています。民主主義の危機に対抗する、この一致点で党派を超えた共同を広げることは可能です。自維政権の暴走政治に歯止めをかけるためにも、議員定数削減反対の一点共同を国会内外に広げ、法案提出を許さない広範な民意を結集することが求められます。

消費税をなくす全国の会

消費税をなくす全国の会